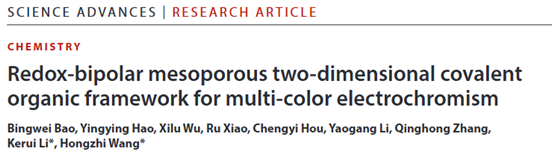

| 前沿探索 | 我校科研团队在高稳定电致变色双极性共价有机框架研究方面取得新进展 |

| 发布人:曾铮 发布时间:2025-10-24 浏览次数:10 |

|

建筑和交通领域的绿色低碳转型是实现我国节能减排重大目标、落实国家“双碳”战略的核心所在。据统计,建筑能耗约占全球总能源40%,其中超30%用于保障稳定舒适的室内温度,而有效调节太阳光辐照,可减少照明、供暖和制冷负荷,使建筑平均节能约20%。通过外加电场实现可逆光学调控的电致变色(Electrochromic, EC)玻璃可以有效调节入射光的强度及其热增益,是一种极具前景的节能技术,已在建筑和交通领域实现应用。作为新兴的电致变色材料,共价有机框架(CovalentOrganic Frameworks, COFs)凭借其有序π共轭结构与可调孔道,为电子与离子协同传输提供了理想通道。然而,现有COF体系仍面临电荷迁移受限、离子扩散效率低及掺杂离子利用率不足等问题,亟需通过结构设计实现高效、稳定、多色可调的电致变色响应。

近期,东华大学材料科学与工程学院、先进纤维材料全国重点实验室王宏志教授、李克睿研究员团队设计并合成了一种双极性酰亚胺COF(图1),并创新性地利用双极性COF电极构筑了对称式器件,实现了COF基电致变色器件循环稳定性的突破。相关研究以“《具有双极性氧化还原特性的介孔二维共价有机框架电致变色材料》(Redox-bipolar mesoporous two-dimensional covalent organic framework formulti-color electrochromism)”为题发表在学术期刊《科学·前沿》Science Advances(Sci.Adv. 2025, 11,eaea1304)上。

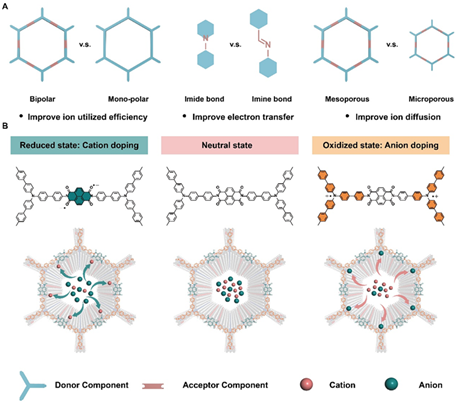

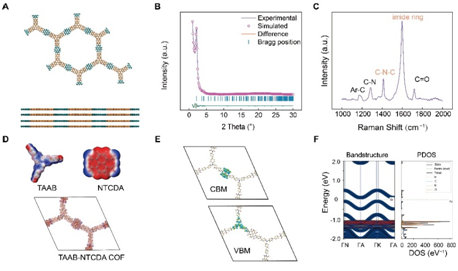

图1 双极性TAAB-NTCDA COF的结构和在电化学应用中的优势 研究团队提出的双极性COF构筑策略设计巧妙,核心在于对构筑单元——TAAB与NTCDA——的精准选择。两者不仅分别作为不同极性掺杂的活性位点,也在分子层面形成了稳定的供体–受体(D–A)“异质结”以降低电子跃迁势垒,更是成为材料实现可逆变色的根本来源。同时,酰亚胺键的高π共轭与平面化特性有效提升了电荷迁移率与能带连续性;介孔孔道结构则为多离子协同传输提供了通畅通道,并在一定程度上减弱了孔壁–离子相互作用所带来的迁移限制(图2)。

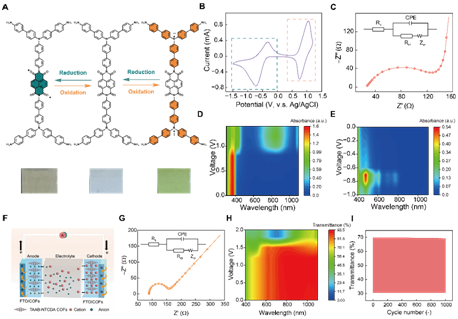

图2 双极性TAAB-NTCDA COF的结构特征及理论计算的电子性质 基于该COF独特的双极性特性,团队进一步构筑了对称式电致变色器件,实现了高离子利用率、低传输阻力与优异的结构稳定性。器件在1000次循环后光学调制能力仅衰减1.5%,创造了目前COF类电致变色器件的稳定性新纪录,充分展现了该材料体系在高性能智能光电器件领域的广阔应用前景(图3)。

图3 双极性TAAB-NTCDA COF的变色机理及对称式器件的性能表现 王宏志、李克睿研究团队长期从事电致变色技术的研究工作,在电致变色材料多级结构调控、器件结构设计、功能集成与应用方面形成了系统化研究体系,包括:电致变色材料的设计与性能调控(Sci.Adv., 2025, 11, eaea1304; Nano Lett., 2025, 25, 5035; Nat. Commun., 2021, 12,1587; ACS Nano, 2018, 12, 3759–3768)、电致变色器件纤维化与功能集成(Adv. Funct. Mater., 2025, e22498; Device, 2025, 3, 100599; Adv. Mater.,2024, 36, 2305914; Adv. Funct. Mater., 2024, 34, 2310858; Nat. Commun., 2018,9, 4798)。

文章链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aea1304 |