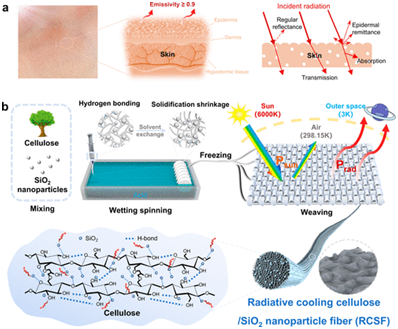

材料科学与工程学院、先进纤维材料全国重点实验室朱美芳教授、孔维庆副研究员课题组通过从人体皮肤的多层结构与热调节机制中获得灵感,设计了具有仿表皮褶皱结构的纤维素/纳米二氧化硅辐射制冷纤维(RCSF)。相关成果以“皮肤皱纹启发的微纳米纤维素复合纤维实现高效日间辐射制冷(Eco-Friendly Skin-Wrinkle-Inspired Micro-Nano Structured CelluloseComposite Fibers for Highly Efficient Daytime Radiative Cooling)”为题发表在《ACS Nano》上。研究表明,纳米二氧化硅通过氢键与纤维素基质牢固结合,构成了稳定的微纳分级结构。博士生李绮华为第一作者,通讯作者为孔维庆。

原文链接:https://news.dhu.edu.cn/2025/1009/c6406a425040/pagem.htm

环境学院肖鑫副教授团队在吸湿相变材料及空气取水的研究上取得进展,相关成果以“吸湿相变胶囊应用于热湿调控和空气取水的研究”(Investigation on hygroscopic phase change capsules for thermal and humidity regulation and atmospheric water harvesting)为题在《应用热力工程》(Applied Thermal Engineering)发表。研究的主要突破包括:成功构建了吸湿与相变双功能协同的材料体系,在80%湿度环境下可实现0.58 g/g的吸湿量,表现出优异的湿度调节能力;创新性地采用海藻酸钠三维网络结构封装相变材料,结合超声辅助浸渍工艺,解决了传统材料易泄漏、寿命短的技术难题;开发出基于该材料的被动式大气水收集装置原型,实现了在无外部能源输入条件下的连续水生产,装置具备高效的大气水收集性能,日单位产水量达到0.54 L/kg,在6h太阳能驱动下水分脱附率高达95%;经过50次循环测试后,材料仍保持95%以上的性能,展现出良好的稳定性与耐用性。

原文链接:https://news.dhu.edu.cn/2025/0927/c523a424968/pagem.htm

马克思主义学院副教授陈健撰写的《人工智能时代数字殖民主义的生成原因与中国应对》一文,刊发于马克思主义理论学科权威期刊《马克思主义研究》。文章认为数字殖民主义是传统殖民主义在人工智能时代的数字化表现,其生成既是资本逻辑下数字资本全球扩张的本质使然,也是人工智能时代资本主义在帝国主义阶段的实践表现和转移资本主义经济危机的现实必然。尽管数字殖民主义在本质上与传统殖民主义具有相同的剥削性、财富掠夺性,但其在人工智能时代以隐蔽方式,凭借对数字技术、数据资源等的垄断性控制,实现对其他国家意识形态、数字平台、数字领土等的殖民统治,构建一种服从于西方大国的数字殖民体系。为了有效应对西方大国的数字殖民主义行径,中国应发挥大国担当,发起构建基于人类整体利益的数字命运共同体,建立有效应对数字殖民主义的全球数字规则新体系,发挥数字丝绸之路建设的全球示范引领效应,通达一种合作共赢、包容普惠的人类数字文明新形态,助力人工智能向增进人类福祉的方向发展。

原文链接:https://news.dhu.edu.cn/2025/0925/c523a424950/pagem.htm

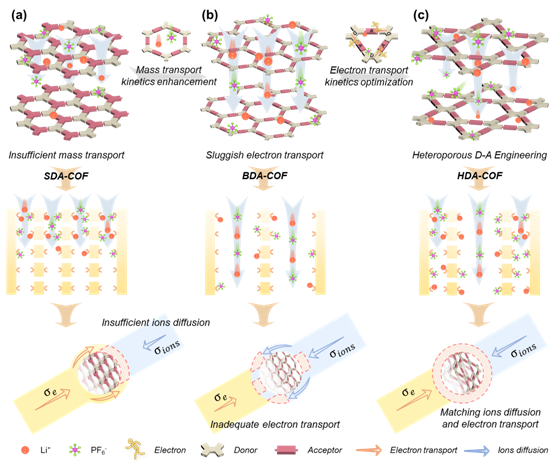

材料科学与工程学院、先进纤维材料全国重点实验室廖耀祖教授、吕伟副研究员课题组采用异孔工程策略,通过一锅希夫碱反应设计同步优化σe和σions的D-A型异孔共价有机框架 (HDA-COF)。基于D-A效应与异孔协同机制,利用三角形微孔作为电子桥提高电子电导率,并通过六边形介孔降低离子扩散能垒,实现了LIB的高倍率性能与高容量。博士生段举为论文的第一作者,通讯作者为廖耀祖和吕伟。相关成果以“高倍率锂离子电池用异孔供-受体共价有机框架正极(Heteroporous Donor-Acceptor Covalent Organic Framework Cathode for High-Rate-Capacity Lithium-lon Battery)"为题作为Hot paper发表在《德国应化》(Angew.Chem.Int.Ed.)上。

原文链接:https://news.dhu.edu.cn/2025/0910/c523a424807/pagem.htm

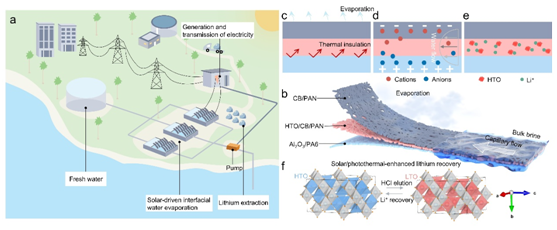

材料科学与工程学院王宏志教授、侯成义研究员团队提出“蒸发驱动功能织物”策略,通过界面电荷调控与多层结构耦合,实现了蒸发驱动下水、电、锂的协同获取。该成果以“Evaporation-DrivenFabric for Synergistic Water-Electricity-Lithium Co-Production”为题,发表在《先进材料》(Advanced Materials,2025, 10.1002/adma.202506956)。论文第一作者为硕士生林宇杰和博士生胡云浩,通讯作者为侯成义。研究实现了“水–电–锂”多功能一体化协同利用,为应对盐湖与海水中的淡化与关键资源回收难题提供了全新技术路径。开发的功能织物不仅为绿色能源与战略资源的可持续开发提供了可能,也为未来智能化能源–环境–资源耦合系统的设计奠定了理论基础。

原文链接:https://news.dhu.edu.cn/2025/0908/c523a424774/pagem.htm

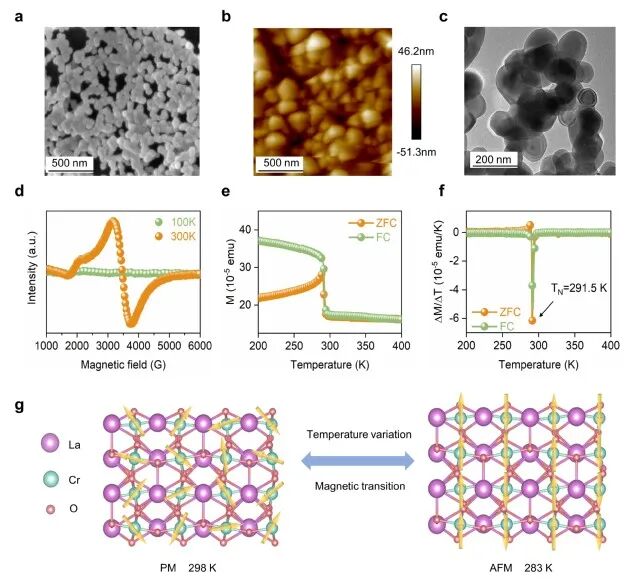

先进纤维材料全国重点实验室、功能材料研究中心张国军研究员团队联合中国科学院上海硅酸盐研究所王文中研究员团队,在挠曲电催化方向取得新进展。该成果以《通过调节LaCrO3的本征磁性增强挠曲电催化性能》(Enhancing Flexoelectric Catalytic Performance by Modulating the Intrinsic Magnetism of LaCrO3)为题,在线发表于国际期刊《先进功能材料》(Advanced Functional Materials 2025, e12272.)。论文第一作者为在读博士生潘映佟,共同通讯作者为张国军与王文中。研究提出“磁性调控助推挠曲电催化”的新策略,通过控制反应温度来调控LaCrO3的本征磁性,将其由顺磁(PM)调至反铁磁(AFM)有序,显著增强了挠曲电响应,并将过氧化氢(H2O2)产率提升了约 90%。机理研究表明,AFM 自旋有序削弱了表面对氧的吸附并限制电子转移,抑制过度活性中间体生成,使反应更倾向两电子氧还原(2e-ORR)路径,兼顾反应选择性与效率。该“磁性-挠曲电-化学”耦合思路为挠曲电催化制备H2O2提供了全新的调控途径。

原文链接:https://news.dhu.edu.cn/2025/0903/c523a424720/pagem.htm