| 这群东华学子,将非遗从“博物馆”搬到“时尚前沿” |

| 发布人:曾铮 发布时间:2025-08-05 浏览次数:10 |

|

一次次采风 她们对古老的苗族纹样 从陌生到熟悉 设计再设计 她们将工艺从“博物馆” 搬到“时尚前沿” 2025上海市“挑战杯”特等奖 2024“世界可穿着艺术大赛”金奖 品牌合作鞋飞速售罄 …… 民族的东西可以走多远? 来听一群来自服装与艺术设计学院的学生 诉说她们与苗族纹样的故事 三次采风 让纹样不止于博物馆

服装与艺术设计学院产品设计系的19岁新人设计师王涵旭一度认为“苗族纹样”是进了博物馆的古物,但当非遗代表性传承人老师摩挲着布片说道:“小娃,这个快传承不动了!”时,她才真正意识到:“我觉得‘土味’的纹样,我甚至没有读懂它的语言。”苗族纹样不该被遗忘,也不该只留在博物馆。拿着相机,带着镜头,这支青年团队走进博物馆和当地市集,采集各式各样的纹样。

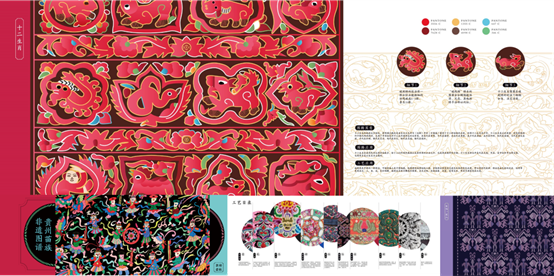

在带领学生们收集贵州非遗,相关的素材时,团队指导老师田玉晶发现了问题:“他们的传统图案很美,但很难直接应用在我们日常的穿着上,在应用上存在着壁垒。”回到上海以后,他们将采集到的各式纹样,转化为可编辑的数字化形式的矢量图。当保存历史的工作完成了,设计的故事便开始了。

“我们要进行设计,将它融入时尚中去!”团队成员金芯仪说道。一个个经过团队“改造”的矢量图片,看似一样的纹路组合,融入了现代的设计语言和生活方式。“这样的图案更符合年轻人口味,当我们赋予了全新的配色后,就换了一种方式来解释苗族纹样”。融入产品,3000双鞋飞速售罄!“这是我们研究团队和TaTa合作的鞋子。”20岁的产品设计系设计师胡逸娴介绍说。四双风格各异的运动鞋摆在设计用桌台上,精美的苗族纹样,在鞋身上闪闪发光。

这是这支青年团队,为推广苗族纹样所做的第二步:品牌合作,试着将纹样融入衣着产品里,让它们进入到生活场景中。将纹样和时尚相结合,没有看上去的那么容易,原有的纹样篆刻在苗族的银板上,但这些却难以复刻到,相对柔软的运动鞋上。对非遗元素的移植不仅是图形和文化的融合,更是对工艺的“硬核”转换。“我们采取了皮革压印的工艺,去模拟雕刻的感觉,龙鳞用TPU热压的效果去做”团队回忆当初的“绞尽脑汁”。这都是为了更好地将苗族元素,带到年轻人的生活中!

在商业市场上,非遗+时尚相结合是否行得通?古老的苗族纹样能受欢迎吗?“限定的各款鞋最后卖出了3000多双,全部售罄”。令团队骄傲的是最后的商业成绩,证明纹样不仅是博物馆里沉睡的物件,还可以被年轻人们接受,化为日常场景的一部分。 突破极限,抱回国外大赛金奖杯。在工艺室内有一个“吸睛”的展示牌,模特身穿层层叠叠,上面有细密花纹的爱心形状的服装,这也是团队对苗族非遗进行的最为自豪的尝试。团队的设计借鉴了贵州梯田的独特地貌。层层叠叠的视觉效果在作品中体现。这款具有贵州苗族非遗元素的服装,是为了参加2024年世界可穿着艺术大赛而制备的,每一针、每一线都由团队缝制而成。

因为要求太高,崩溃是经常的,而这种因追求完美而产生的怀疑自我的情绪,在制作后期非常明显。眼见着提交日期将近,却离追求的100%效果有差距,成员们情绪都陷入低迷中,最后大家聚集到一起,回顾初心。“回到初衷”、“以非遗来传递爱”,再大的困难他们都把”爱和使命“挂在嘴边。这个带着“爱”的中国作品远渡重洋来到新西兰并摘获金奖,颁奖时中国驻新西兰大使还特意前来和团队握手时,告诉了一句团队到现在都记得的话:“你们证明了,民族的就是世界的”!

这次对苗族非遗的重构和再演绎,让团队成员们也收获颇多,作为指导老师,田玉晶希望:“让更多的年轻人能够转译传统文化,并把非遗素材运用于,时尚产业升级和国际传播。”在更大的世界里,更好地展示中国形象,这正是她们为之努力的意义所在!

|